The idea of motivation is one of many erroneous approaches that have been taken from management to personal life. Motivation is a psychological bomb for the body. It destroys the personality and individual’s life. Discipline works much better.

In the office atmosphere, there are a bunch of problems chasing careless employee under the sweet name of “motivation”. And that mix of potential threads implicated in his or her basic needs and ego. Like “I’ll be hungry if I lose that job” or “my neighbors will laugh at me” or “my wife will divorce me”.

In everyday life, a regular night rendezvous with refrigerator does not threaten anyone with immediate problems, but rather offers very pleasant sensations for the next few minutes. The fact, the unpleasant consequences of such behavior will fight back in 10 years, but who cares?

Therefore, we may write a list of goals at the beginning of every day/week/year and try to motivate ourselves to fulfill them. And, of course, fail from time to time. Well, most of the time. We may hate ourselves for these failures, then compensate it with sweets/food/alcohol/Instagram, etc. Then we may make beautiful plans again, which we will certainly sabotage soon, and compensate for our learned worthlessness and start again. Running in a circle.

A person thinks: “The completion of work depends on my motivation. Therefore, I need to have a mood for doing it and then I will do everything quickly.” And this is his main mistake.

To fulfill the plans no mood is needed. Or motivation. Things just need to be done no matter what.

n essence, motivation is such a rattle, a kid toy, a sugar-cotton fantasy, vital for an infantile person to do what is necessary. By the way, the same person will run to the lavatory without any motivation, because there is a NEED.

Therefore, instead of efforts to “tune in” to accomplish the work, you need to concentrate on “how do I recognize my emotions as a secondary factor and start doing what I decided to be important to me”.

Wise people call it DISCIPLINE.

Thus, the motivation is for children, and adults need discipline in meeting their needs.

Motivation is about limbic, a layer of the human and mammalian brain, it’s our “emotional center”, which is making for us like/dislike decisions.

And discipline is about the neocortex, the human level of the brain, our “logical center”.

DOING is not equal to DONE. Fans of rattles usually focus on the process: “I tried”, “I’m doing”, “I am waiting for ideal conditions”

And the best one is “I’m planning”. In a consulting world, they say “any plan is outdated at the moment you put there your last dot.” Planning is good, but usually, people overestimate that stage.

Anyway, the world is not interested in the amount of effort spent, but only the RESULT. Man has a mind to minimize such efforts. And if you don’t use your mind, you can “lie in the direction of the goal” as much as you like, wasting enormous physical and mental resources. You will achieve nothing but burn time.

How to make yourself do what is necessary?

The secret is that it is impossible to force oneself. Violence, especially above oneself or loved one, does not lead to anything good either for the psyche or the body. Actually, force is not needed at all.

The neocortex makes rational decisions and, if it is trained well, it copes well with the suppression of signals from both the limbic and the reptilian brain (the lowest layer, which is responsible for the hit /run behavior). That is why logical reflections always calm the emotions of a person.

So, lack of discipline is a sign of a child, who is always nervous and dissatisfied with himself or herself and the world around him or her.

There are so many things that are simply impossible to convince yourself to do joyfully. And even in every favorite work, there is always a part that we love to perform and that which we endure. Trying to motivate yourself, in that case, is doomed to failure in advance.

That is why motivation is a psychological bomb for the body. It destroys the personality, making the human unbalanced and unhappy, undermining his faith in himself and his strength.

The flip side of the discipline is Persistence. This is the second part of the coin. Trying to simply “motivate” yourself and expect that clearing any Augean stables from this will be easy and joyful – means to condemn yourself to failure. To reconcile in advance with the need to do something that is not very pleasant/scary/ difficult/seems impracticable and not afraid of changing circumstances is the basis for the future successful outcome of the intended business.

That’s the reason why diets do not work most of the time. And the poor person considers herself or himself as a forever useless loser, destroying his or her psyche every day.

What shall we do? Only awareness of the basic needs and disciplined satisfaction of them work.

A doctor said to my friend’s father that if he does not lose weight, he will die in a couple of years from a heart attack. Father immediately stopped eating sweets and he runs five laps around the stadium every day for last 15 years (even in winter in forty-degree frost). Just no matter what. Does he care about his feelings at this moment? No, he just wants to live and see his grandchildren grow.

Note that the threat of heart disease from obesity disappeared for him after a year or so. Why does he keep running? Because discipline works like a perpetual motion machine: once having changed the approach, a person no longer goes into emotions, does not wait for his readiness to do the task, but simply does everything in his power to finish a job.

Discipline is built on habits.

Starting from the small, a person teaches his brain (the neocortex) to cope with childish emotions limbic system like “I want!” or “Give it to me!” or “I will not do it!” People grow up this way.

You sow a thought – reap an action, you sow an action, you reap a habit, you sow a habit – reap a character, you sow a character, you will reap the fate.

Ancient Greek wisdom

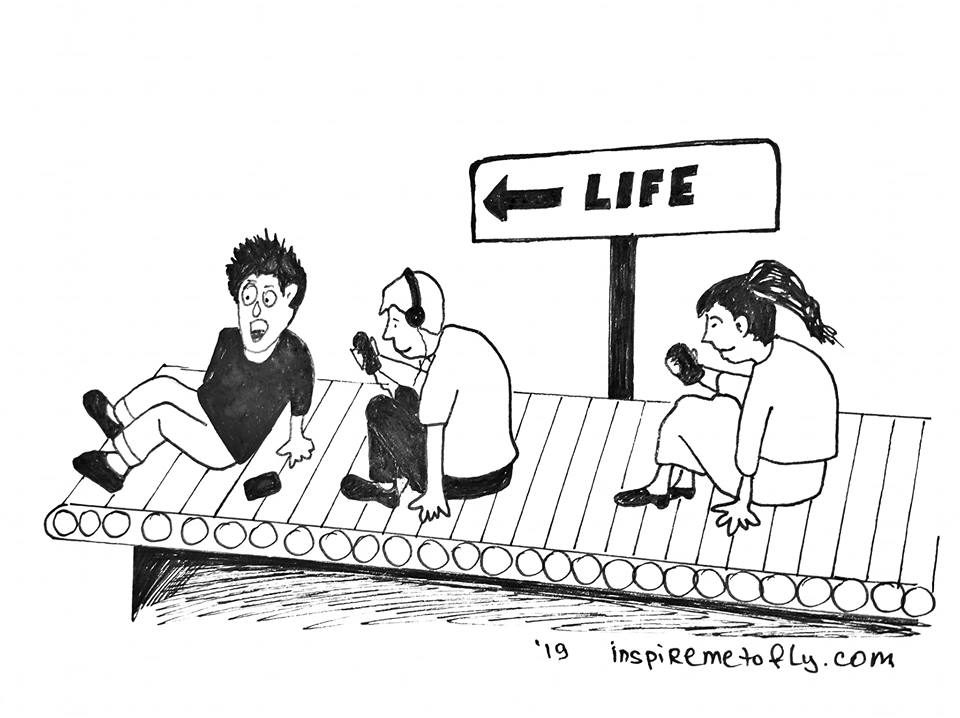

People often think that they are created for happiness and their life should be enjoyable. Constantly. A kind of conveyor of pleasure from birth to death, on which nothing needs to be done, just sit yourself and admire the scenery.

In fact, a very small number of actions immediately bring joy (through limbic).

But the action always guaranteed to bring THE RESULT of labor and patience (in the sense of perseverance). And already the result brings joy. Man, in general, is so arranged that the completion of something causes a surge of hormones of joy. Therefore, people love to make lists and cross out what they have done.

Result = euphoria. But it takes time to get the result. And you need a lot of effort and focus. You need a clear AIM.

Thus, having ceased to perceive short-term actions as a source of pleasure (here and now), people begin to fill their lives with results that bring permanent and guaranteed satisfaction, peace and confidence in their tomorrow.

The orientation of activity to pleasure is an artificially imposed stimulus of an individual to society, distracting it from its goals and forcing him or her to move in a circle for the benefit of marketing specialists and corporations.

The goal of pleasure is a sign of an undeveloped infantile personality, and it is just such an individual who is the easiest to manage and benefit. Therefore, the rescue of drowning people is their own business

The limbic pleasure comes and at the same second evaporates as soon as the stimulation is over. Finished to eat chocolate, and feels like it was not here at all. But the joy through the neocortex does not come immediately, sometimes you need to seek it for years. But opposite to limbic type, neocortex pleasure will be with you all your life.

Paul will not be able to enjoy horseback riding or playing tennis until he learns. That may take years before he will finally start to enjoy the process. Also, he will not be able to enjoy the music of Rostropovich, ballet, notes of expensive wine, rare cognac or special coffee, if he did not prepare his brain to perceive such information through long training and tests.

But having achieved something, neocortex pleasure can be obtained just via THINKING about the subject or the pleasant experience of the past.

Suppose Anna loves classical music and bought a ticket to a wonderful concert. Before the concert, during it and all her life after, her brain and body will be filled with pleasure.

Thus, the more positive “complex/rational” pleasure in a person’s life, the happier and more stable he/she is. After all, he no longer needs to rush into the pool of passions in pursuit of the fleeting benefits of Limbich joys. Having earned joy through work once, a person enjoys it all his life through the neocortex.

With limbic, a man plays in a casino for all his savings, and with a neocortex, he builds a house with it.

Therefore, the focus of action on the result, discipline, and perseverance in a more detailed examination is truly the source of eternal bliss.

This article was also published on in LinkedIn